6年かけて3人産んで、(もう産む予定はないので…)自分の体を取り戻している時です。産む前のような30代前半の体とは変わった事を認めつつ、40代を心地よく過ごすためにどんなことが必要かな…と思った時に「寝かせ玄米が食べたい!」となりました。

寝かせ玄米を食べるためには、まず玄米を炊かなければなりません。玄米の美味しい炊き方をご紹介したいと思います。

玄米を炊く道具がとにかく大事

玄米を炊くには平和圧力鍋を使用します。私が持っているのはPC-45AとPC-60Aの2つ。

リタルダンドでは味噌作り会を1年に1回開催しているのでその日は12kgの大豆を一気に蒸します。そのためにも平和圧力鍋は必須アイテムで2つ持っています。

平和圧力鍋と他メーカーの圧力鍋で大豆を加熱比べ

まだ平和圧力鍋PC–45Aしか持っていなかった頃、義母の持つ他メーカーの圧力鍋を借りて味噌作り会をしました。

同じ分量を同じタイミングで圧力を入れ始めてもちょうど良い大豆の柔らかさになるまで倍ぐらいの時間差がありました。

これをきっかけに、やっぱり平和圧力鍋のパワーってすごいんだなと実感してPC-60Aの買い足しを決定し、買い足しました。まだ圧力鍋を持っていないなら平和圧力鍋がオススメです。

寝かせ玄米を作る時は多めに炊く

寝かせ玄米は炊いた玄米を3日〜4日、保温機で温めながら寝かせます。せっかく作るので、多めに炊いて保温させるのがオススメです。多めに作ったものは小分けにして冷凍庫で保存ができます。

平和圧力鍋でご飯が炊ける分量の目安

- PC-45Aでは6合までの玄米が炊けます。

- PC-60Aでは10合までの玄米が炊けます。

玄米を寝かせられる保温機のサイズ

一般的な炊飯器で保温するなら5合程度が保温できる分量だと思います。私は大同電鍋Lサイズで保温するので10合まで保温可能で試してみましたが、10合まで入れると混ぜるのが大変です。今のところ8合を仕込むことに落ち着いています。

玄米を炊く

平和圧力鍋の特徴は内鍋があることです。この内鍋はアルミ製で、購入時に付属されています。内鍋をカムカム鍋という陶器製の鍋に変えて炊飯しても、とても美味しい玄米が炊けます。

私の持っているカムカム鍋を使うと4合までしか炊飯できないので、寝かせ玄米を作る時は付属のアルミ製内鍋を使います。

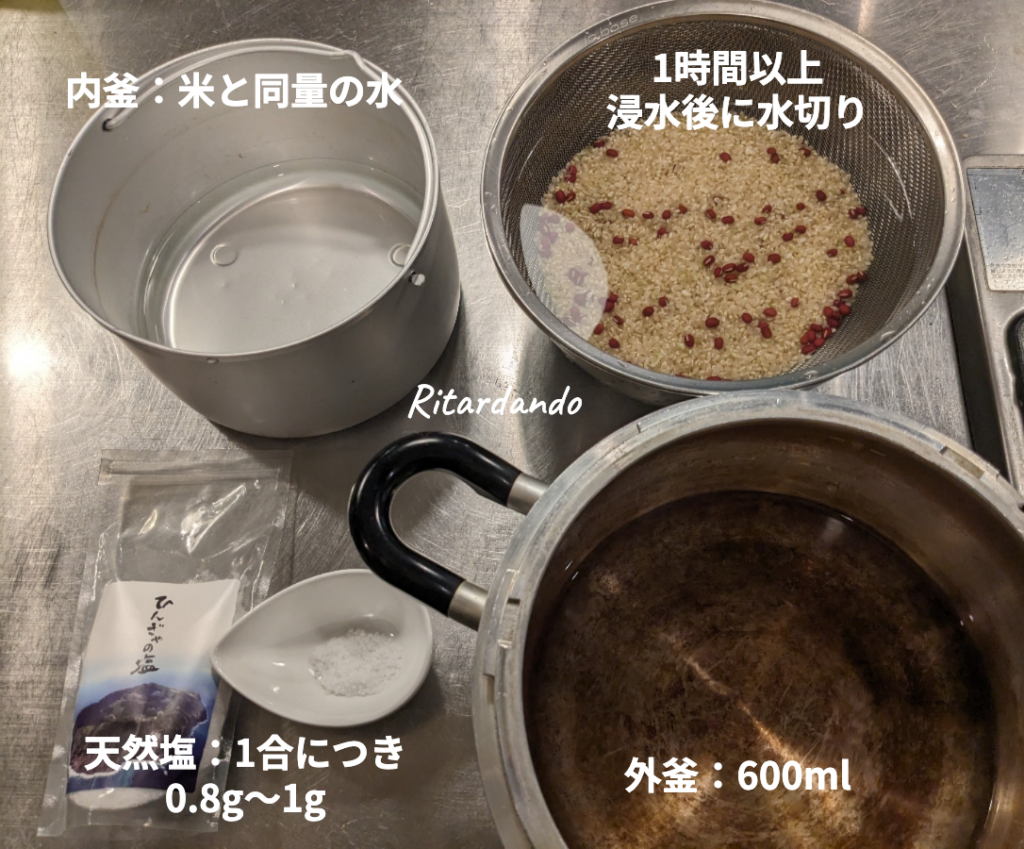

小豆入り玄米5合を炊く材料

- 玄米 700g

- 小豆 50g(1合に対して10g)

- 塩 4〜5g(1合に対して0.8g〜1.0g)

- 水 750cc

- 外鍋に入れる水 600cc

1合はグラムに換算すると150gです。小豆を入れない場合は玄米だけで750gを準備しましょう。小豆の代わりに、もち麦や雑穀ブレンドなどを入れてもOK!です。

塩は玄米の炊飯にはひんぎゃの塩を使っています。

私は日常使いでゲランドの塩も使います。お好みでご自宅にあるお塩を入れて下さいね。

玄米を傷つけるように洗う

玄米と小豆を計量したら、ボウルに入れて水洗いします。白米とは違うので、2〜3回ほど水を入れ替えて洗えば大丈夫です。その時に米の外皮を傷つけるようにして洗うと浸水しやすくなります。

泡立て器でぐるぐる混ぜる方法や手で擦り合わせるように洗う方法があります。8合を仕込むとボウルに対して玄米がパンパンな状態なので泡立て器が回らなくなります。私は手で擦るように洗っています。

浸水はあってもなくてもOK

1時間ほど浸水しても良いですし、しなくてもOKです。

平和圧力鍋の公式HPでは浸水しなくて良いと書かれています。

今回は丁寧に1時間浸水させました。浸水しないでも作ったりしますが、そんなに出来上がりが大きく変わることはないです。

鍋に玄米をセッティングする

外鍋に600mlの水を張ります。内鍋に水を切った玄米&小豆を入れて、分量の水と塩を入れて一混ぜします。

内鍋を外鍋の中に入れて、蓋を閉めましょう。

蓋のパッキンをしっかりはめないと圧が逃げてしまいます。もし圧が逃げてしまっても、まだ圧力がかかっていないので火を止めて蓋を開け、パッキンをはめ直せば大丈夫です。その時は蓋が熱くなっているので、水をかけて冷やしてから行いましょう。

火をかける

蓋に金色のオモリを乗せて火をつけます。最初は強火です。鍋が温まり、中の水が沸騰し始めれば圧力がかかり始めます。オモリが「シュン、シュン、シュン」と鳴り始めたら火を弱めましょう。

「シュン、シュン」の音が少し聞こえ続けるくらいの火加減まで下げます。大きくなっていたら火が強過ぎます。良い火加減まで落としたら、40分程加熱しましょう。

蒸らす

圧力鍋の圧力を抜く方法は2つあります。

流水を鍋にかけて圧力を抜く

40分の加熱が終わったら、10分ほど蒸らします。10分後に蓋を開ける場合は、シンクのなかに鍋を入れて冷水を上から流しかけます。流水をかけて温度が下がれば圧力が抜けます。オモリを斜めに傾けて、何も反応がなければ安全に蓋を外せます。

放置して圧力を抜く

もしくは自然に圧力が抜けるまで放置します。(多分20〜30分くらいで抜けます。)ちょっと時間置き過ぎたな…と思ったらオモリを斜めにずらしてみて、プシューっと勢いが出なければ安全に蓋を開けられるサインです。

圧力鍋を怖がる方はここがポイントになると思います。私はせっかちなので流水かけて圧力を抜く派です。

まとめ・ふっくらした玄米は美味しい

蓋を開けたら、火傷に注意しながら内鍋を出しましょう。玄米の完成です。そのまま食べてもふっくら柔らかで美味しく頂けます。

寝かせ玄米にするなら、炊飯器や大同電鍋に移して保温しましょう。1日に数回かき混ぜなから寝かせてあげると、モッチモチの滋味深い玄米になりさらに美味しくなります。

大同電鍋を使って寝かせる方法は、また今度です。寝かせ玄米を手軽に食べるには、結わえるの寝かせ玄米がオススメです。HPにも玄米を美味しく食べるレシピなど載っているので、玄米食が気になる方は要チェックです。