1年に1回、リタルダンドでは5月に味噌講座を行なっています。正味4kgの味噌を仕込む会です。この仕込んだ味噌は半年から1年は熟成するのをじっと待ちます。時間が味噌をゆっくりと醗酵させて、美味しくしてくれます。

でも、4kg仕込んでも1年持たない…次の仕込んだ味噌が出来上がるまでにもう少しかかる…なんて時に保温機で作る即席味噌もオススメです。

即席味噌の作り方をご紹介します。

手作り味噌の材料

味噌の材料は3つ

- 大豆

- 麹

- 塩

お味噌はとってもシンプルです。シンプルだからこそ素材の影響を大きく分けるので、好みの麹や塩を試してみると良いですよ。

大豆選び

大豆は1年中どこでも購入することが可能です。スーパーでも買えますし、選ぼうと思えばグレードも様々です。国産…という縛り以外でも北海道産や九州産など産地別でもありますし、オーガニックのものもあったりします。

私は試したことはありませんが黒豆で作れば黒豆味噌です。黒豆の方が断然大豆より高級品です。香ばしい豆の香りの味噌ができるのだと思います。

味噌作りの麹選び

麹は米麹で仕込みますが、玄米麹を使うこともあります。麹も乾燥麹があったり、要冷蔵の生麹もあります。

乾燥麹もパラパラのものもあれば、板状の麹もありますね。良さそうな素材と出会えると楽しくなります。スーパーや自然食品店にはいろいろな麹があるのでチェックしてみて下さい。

麹も米麹で作るものもあれば、麦麹でも作れます。米麹の方が米の甘味が優しいまろやかな味噌になりますし、麦麹であればあっさりとした味で麦のこうばしい香りが豊かな味噌になります。

塩選び

安価なものであれば「伯方の塩」とか「あらしお」でしょうか。塩の粒が細かいものから大ぶりのものまで、ありとあらゆる塩があります。私がレッスンで使う時にはフランスの「ゲランドの塩」を使っています。

私が選んだ味噌の材料

今回の即席味噌では麹は結わえるの玄米麹にしました。

塩はゾネントアのヒマラヤ岩塩です。

このヒマラヤ岩塩、茹でた野菜にパラっと一振りするだけでとても美味しく野菜が頂けます。最近、私のお気に入りのお塩で、とってもオススメの塩です。

私は普段、大豆にはあまりこだわっていません。国産で北海道産が手に入ることが多いので、それにしています。普通のスーパーで買えるものです。

乾燥麹を生麹に戻す必要はある?

私は面倒くさがりなので、乾燥麹もそのまま使います。

乾燥麹を柔らかく戻してから使用する方法もあります。でもまぁ、乾燥麹で味噌を作っても普通に出来上がりますよ。72時間保温後、麹が少し硬めだな…と思いましたが数日経てば気にならない程度です。気になる方は300gの麹に対して120ccぐらいのぬるま湯を入れて1〜3時間程度放置すると生麹になります。

乾燥麹と生麹の分量の違い

乾燥麹の方が水分が飛んでいる分、生麹の2/3くらいの分量と同等程度になります。が、そんなの計算するの面倒じゃない?というのが私の感想です。私は乾燥麹でも生麹でも同じ分量で行います。麹の量が増えれば増えるほど、甘い味噌になります。

私は大豆と麹を1:1を基本にしていますが、大豆と麹を1:2で作る人もいます。要は麹の量は適当でも作れるという事です。お好みでどうぞ…

手作り味噌の分量

1年分を仕込むときは豆1kg〜2kgで準備しますが、即席味噌は小さな分量で作ります。それは保温機が小さいので、準備しても入らないからです。

- 大豆 300g

- 麹 300g

- 塩 129g

- 種味噌 75g

種味噌

種味噌は既に完成された味噌のことです。種味噌を入れることで、発酵が安定します。入れる事で失敗しにくくなります。なくても出来ますよ。

手作り味噌の作り方

大豆の下準備(前日準備)

大豆は丁寧に水洗いをして汚れを落としておきます。豆の分量の3倍ぐらいの水を入れて(ヒタヒタよりも余裕がかなりあるように)8時間以上置きましょう。乾燥した大豆が水をぐんぐん吸い込んで大きく膨らみます。私は12時間以上置くようにしています。

大豆を蒸す

圧力鍋の場合

水に浸した大豆の水を切ります。圧力鍋に水切りした大豆、新しい水を入れます。ヒタヒタになるくらいのお水です。圧力鍋の1/3ぐらいの容量を鍋に入れるようにします。豆の外皮が加熱中に蓋の蒸気口を塞ぎやすいので蒸し板をのせておきます。

強火で加熱して中が沸騰して少しすると加圧されます。加圧されると「シュンシュン、シュンシュン」と鳴り始めるのでそのタイミングで弱火にしましょう。弱火は「シュンシュン」がかろうじて動くぐらいの火の強さです。

平和圧力鍋の場合、3分ほど加圧すれば大豆が柔らかくなります。圧力鍋によってはもっと時間が必要かもしれません。平和圧力鍋は3分で十分です。

炊き上がった大豆を一粒とって(熱いので気をつけて!)、親指と小指ですっと潰れるくらいの柔らかさに煮上がっていればOKです。

普通の鍋の場合

厚手の鍋を用意して鍋に大豆を入れて、ヒタヒタになるくらいの水を加えます。沸騰するまでは強火です。沸騰したら弱火に変えて、豆が煮えるまで3〜5時間ほどかかります。その間に水が蒸発して豆のお顔が表面に出ないよう、都度様子を見ながら差し水をしましょう。

大豆を潰す

煮えた大豆をフードプロセッサーやブレンダーなどを使って潰します。手で潰しても良いし、袋に入れて揉みながら潰しても良いです。好みの細かさになるまで潰しましょう。

大豆・塩・麹・種味噌を混ぜる

潰した大豆と塩、麹、種味噌を混ぜます。

均一になるように混ぜましょう。

保存容器に入れる

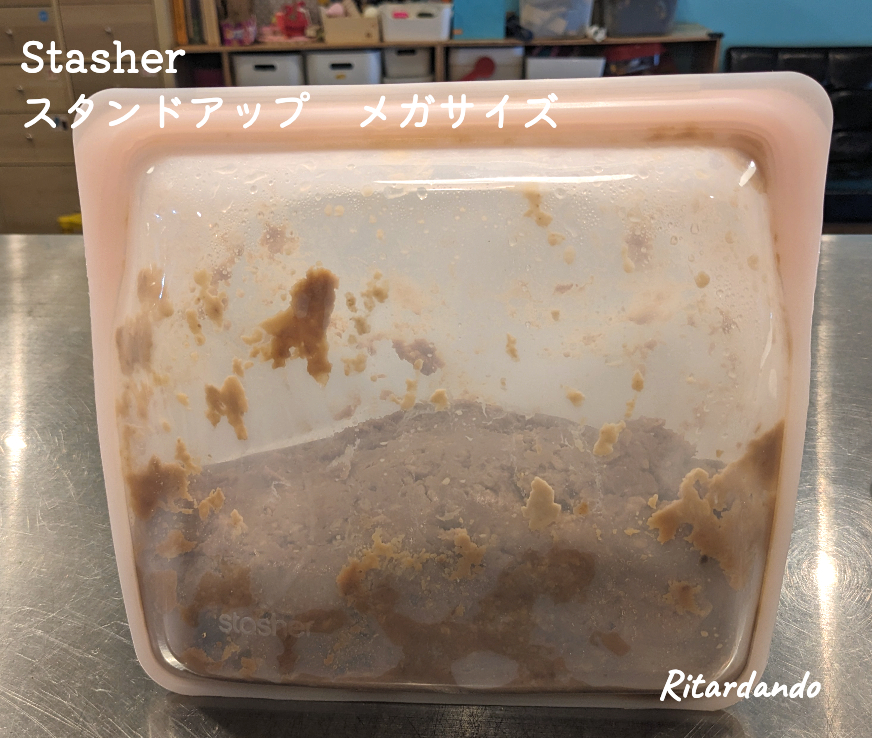

ジップロックなどの袋の容器に入れましょう。私はシリコン製のスタッシャーというバッグに入れています。スタッシャーは使い捨てではなく、何度も繰り返し使える容器なのでゴミを出さないようにするために愛用しています。

即席味噌の場合、味噌玉を作る必要はありません。袋に入れて、空気を抜いて封をしましょう。

使用したスタッシャーはスタンドアップ メガサイズ(容量3.07L)です。スタッシャーを購入するときは正規販売店がオススメです。3,300円から配送料無料ですし、セット販売のものは割引もされるのでお得かなと感じます。

保温する

保温機に入れて24〜72時間保温します。

24時間後でも食べられる状態です。もう少し熟成を進ませたい時は24時間ごとに中を混ぜましょう。

温度にムラがあると熟成具合にムラが出ます。私のは下のほうだけ濃い色になっているのは温度が高く、底の部分の発酵が進んだからです。決して「焦げ」ではないので、大丈夫!美味しく頂けます。

60度弱くらいで保温できると良いです。

大同電鍋で保温し発酵させる

私が持っているのは大同電鍋Lサイズは10合のご飯が炊けるサイズです。かなり大きめなので500gぐらいの大豆量で作っても入れられるサイズです。

下にタオルを敷いて入れるか、付属品の蒸し板を敷いて入れます。直に置くと熱すぎるので、一枚かませてあげましょう。「保温」で発酵を促します。蓋はしません。

炊飯器で保温し醗酵させる

一般的な炊飯器は5合〜5.5合サイズだと思います。私は炊飯器を持っていないので、明確には分かりませんが大豆300gの分量までは作れるのではないかと思います。ジップロックLサイズに入る分量であれば出来ると思います。

炊飯器の釜は内側がテフロン加工になっているので傷つけないようにしましょう。一枚タオルを敷いて、保存袋を入れます。こちらも蓋はせずに保温します。

72時間保温する場合、途中でご飯を炊く必要があるかもしれません。そのときは味噌が入った袋を取り出して、ブランケットやバスタオルで巻いて保温しましょう。ご飯が炊き終わったら、また炊飯器の保温状態に戻してあげれば大丈夫です。

保温後すぐに冷蔵庫へ

好みの状態まで保温をしたら、すぐに冷蔵庫へ移動させましょう。常温で放置するとカビが発生するかもしれません。もしカビが少し発生してしまったら、バターナイフなどで取り除きましょう。

私はスタッシャーを他で使いたいのと、日常的に取り出しやすいように他の保存容器に移し替えて保存させています。

保存容器は野田琺瑯のホワイトシリーズ・レクタングル深型Lサイズ(容量2.4L)です。

入り切らず、weckのガラス瓶にも入れました。

手作り味噌の完成

1〜3日で出来上がります。保温が長ければ長いほど熟成が進みます。若い味噌がお好きな方もいれば、熟成がしっかり進んだ味噌が好きな方もいると思います。熟成が進むと、より色は濃くなっていきます。

数日でできる味噌なので、1年保管させる味噌よりも雑菌対策は雑でも大丈夫です。味噌レッスンで4Kg仕込むときはカビが生えないよう、それなりに気を遣うポイントを説明しながら作っています。即席味噌はそれ以上にカビ発生に対して気楽に作れるかなと思います。

私の個人的な感想としてはでもやっぱり美味しさは大きく仕込んで、時間をかけてゆっくり熟成させた味噌が好きです。

でも即席でできる手軽さや、味噌が足りなくなった時のレスキューとして作れるようにしておくのは良いかなと思います。やっぱり自分で作った味噌が最高に美味しいから。

リタルダンドでは毎年5月に味噌レッスンを行なっているので、気になる方はご参加ください〜。